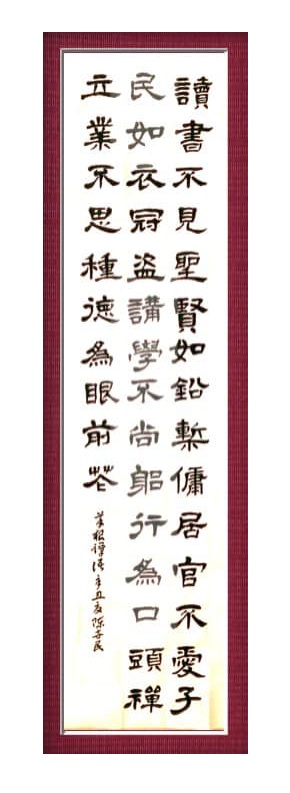

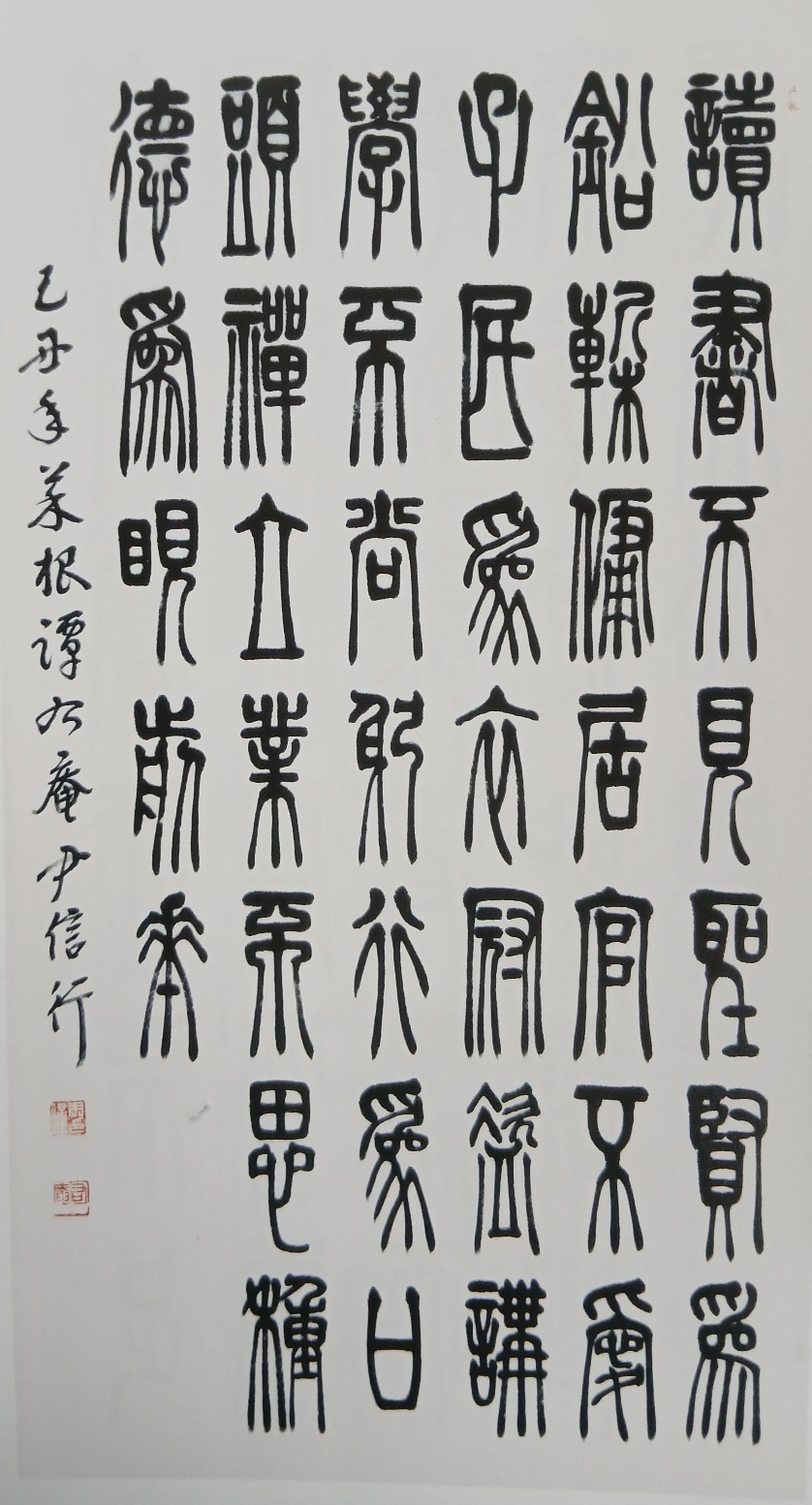

菜根譚 1-056 (讀書)

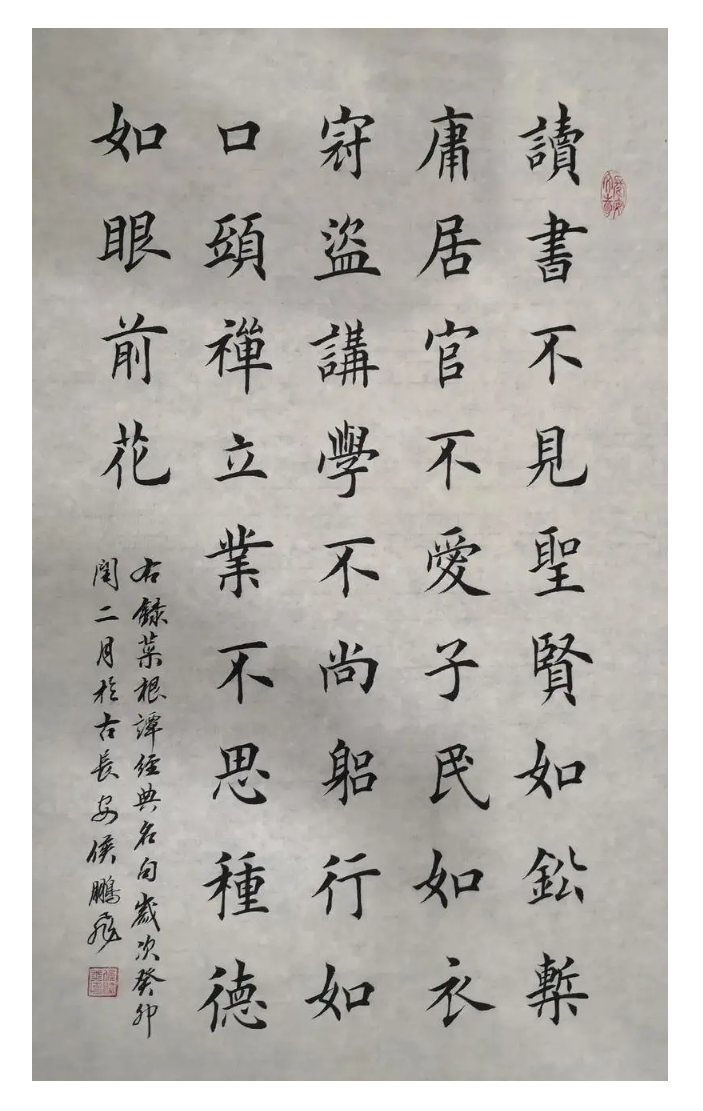

讀書不見聖賢(독서불견성현)

책을 읽어도 성현을 보지 못한다면

爲鉛槧傭(위연참용)

글이나 베껴 주는 사람이 될 것이고,

居官不愛子民(거관불애자민)

벼슬자리에 있으면서도 백성을 자식 같이 사랑하지 못한다면

爲衣冠盜(위의관도)

관을 쓴 도둑이 될 것이며,

講學不尙躬行(강학불상궁행)

학문을 강론하면서도 몸소 실천하지 못한다면

爲口頭禪(위구두선)

구두선(행동이 따르지 않는 실속 없는 말)이 될 것이고,

立業不思種德(입업불사종덕)

사업을 세우고도 덕을 심는 것을 생각하지 않는다면

爲眼前花(위안전화)

눈앞에 피었다 지는 꽃이 되고 말리라.

讀書(독서)하되 不見聖賢(불견성현)하면 爲鉛槧傭(위연참용)이오。

居官(거관)하되 不愛子民(불애자민)하면 爲衣冠盜(위의관도)요。

講學(강학)하되 不尙躬行(불상궁행)이면 爲口頭禪(위구두선)이오。

立業(입업)하되 不思種德(불사종덕)하면 爲眼前花(위안전화)라。

책을 읽어도 성현의 뜻을 보지 못한다면 글이나 베껴 주는 사람이 될 것이며,

관직에 있으면서도 백성을 자식같이 사랑하지 못한다면 관복을 입은 도둑이 될 것이다.

학문을 가르치면서도 몸소 실천하지 않는다면 공염불이 될 것이고,

사업을 이루어도 덕을 베풀지 않는다면 눈앞에 피었다 지는 꽃이 되고 말리라.

----------------------------------

○ 鉛槧傭(연참용) : 글이나 베껴주는 사람. 글품 파는 머슴. 鉛槧(연참)은 글을 쓰는데 필요한 붓과 종이를 비유함. 槧은 판(널빤지) ‘참’. 傭은 품팔 ‘용’.

○ 居官(거관) : 관직에 있음. 벼슬살이를 하고 있음.

○ 衣冠(의관) : 옷과 갓. 정장을 비유함.

○ 躬行(궁행) : 자기 스스로 행함. 몸소 행함. 躬은 몸 ‘궁’.

○ 口頭禪(구두선) : 실행함이 없이 말로만 거창하게 떠들어대는 일. 공염불.

○ 立業(입업) : 사업을 이루다. 사업에 성공하였다는 뜻.

○ 眼前花(안전화) : 눈앞의 꽃. 즉, 일시적인 성공, 잠시의 화려함을 말함.

○ 手舞足蹈(수무족도) : 너무 좋아서 어쩔 줄 모르고 날뜀. 손이 저절로 춤을 추고 발이 저절로 굴러짐. 蹈는 밟을 ‘도’로 (발을)구르다는 뜻. 책을 읽어 뜻이 저절로 통해지는 경지에 이르러야 한다는 뜻.

○ 方(방) : 바야흐로. 장차. 비로소.

○ 落筌蹄(락전제) : 형식에 구애받지 않는다. 筌蹄(전제)는 고기를 잡는 통발(筌:전)과 토끼를 잡는 올가미(蹄:제)란 뜻으로 문자(文字)를 의미한다. ‘전제에 떨어지지 않는다.’는 말은 독서를 하는데 문자의 풀이에만 얽매어 정작 알아야 할 그 글의 참 뜻을 알지 못하고 넘어가는 일이 있어서는 안 된다고 하는 것을 경계한 말이다.

○ 心融神洽(심융신흡) : 마음과 정신이 부합하다. 보는 사람과 보는 물건이 융합하여 하나가 됨.

○ 泥迹象(니적상) : 사물의 겉모양에 사로잡힌다. 泥는 진흙 ‘니’로 오염된다는 뜻. 迹은 자취 ‘적’.

채근담(菜根譚) -전집 제56장-

책을 읽더라도

그 내용을 이해하지 못하면 문자의 노예이다.

讀書 不見聖賢 爲鉛槧傭 居官 不愛子民 爲衣冠盜

독서 불견성현 위연참용 거관 불애자민 위의관도.

講學不尙躬行 爲口頭禪 立業不思種德 爲眼前花.

강학불상궁행 위구두선 입업불사종덕 위안전화.

글을 읽어도 성현을 보지 못한다면 "지필(紙筆)의 종"일 뿐이고

벼슬자리에 있어도 백성을 사랑하지 않는다면

관복을 입은 도둑에 지나지 않는다.

학문을 하면서도 몸소 실천함을 숭상하지 않는다면

입으로만 참선하는 사람일 뿐이요,

큰 일을 일으키고도 은덕을 심지 않는다면

눈앞에서 잠시 피었다가 지는 꽃일 뿐이다.

***********************************

실천의 중요성을 강조한 교훈이다.

학문을 하여 입신출세하는 목적은

국가와 민족에게 이바지하려는 것이거늘

목적과 상관없는 행동을 한다면

그것처럼 비참한 인생도 없을 것이다.

오늘날에도 입으로만 애사(愛社)하는 무리는 얼마든지 있다.

그러기에 공자(孔子)는

『논어(論語)』에서 "한 말은 반드시 실행에 옳기고

실행하면 반드시 성과를 거두라"言必行 行必果"라고 역설하지 않았던가.

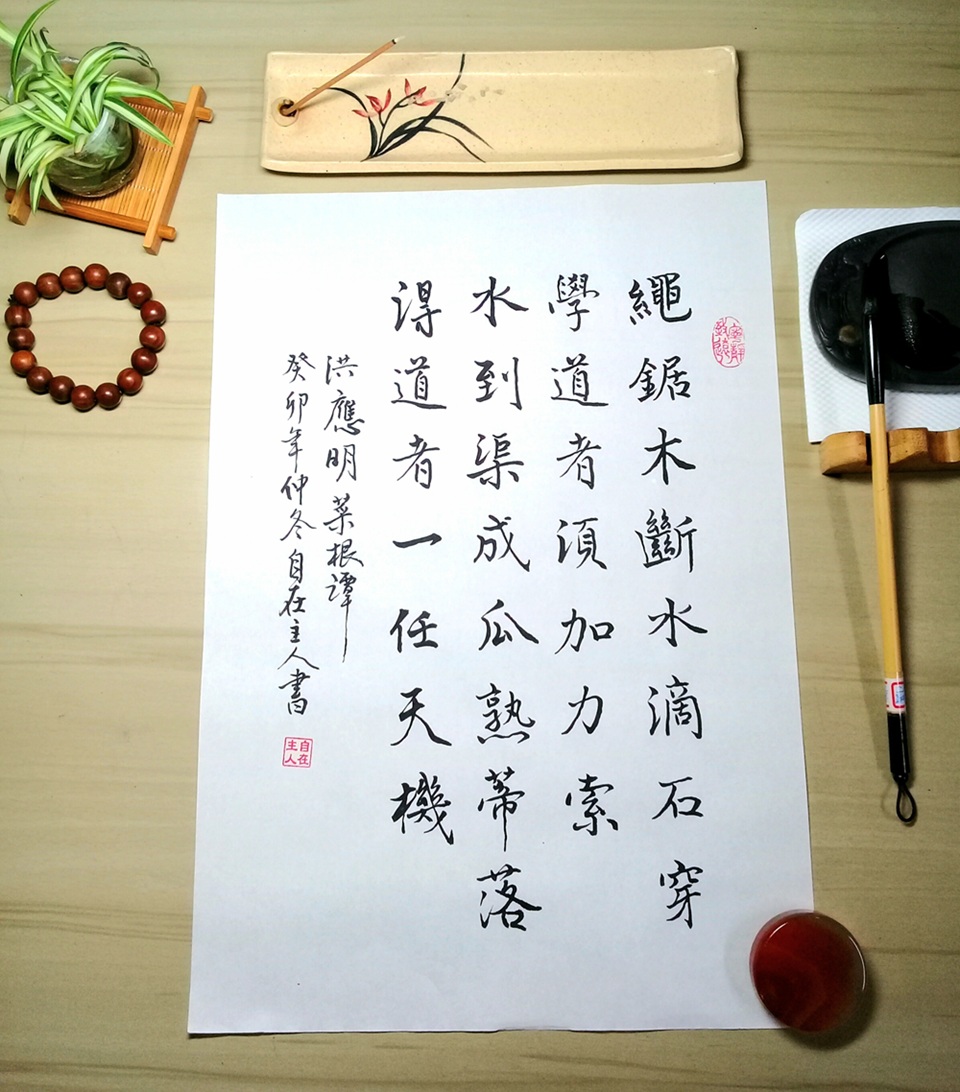

繩鋸木斷,水滴石穿,

學道者須加力索;

水到渠成,瓜熟蒂落,

得道者一任天機。

洪應明《菜根譚》(後集110)

댓글