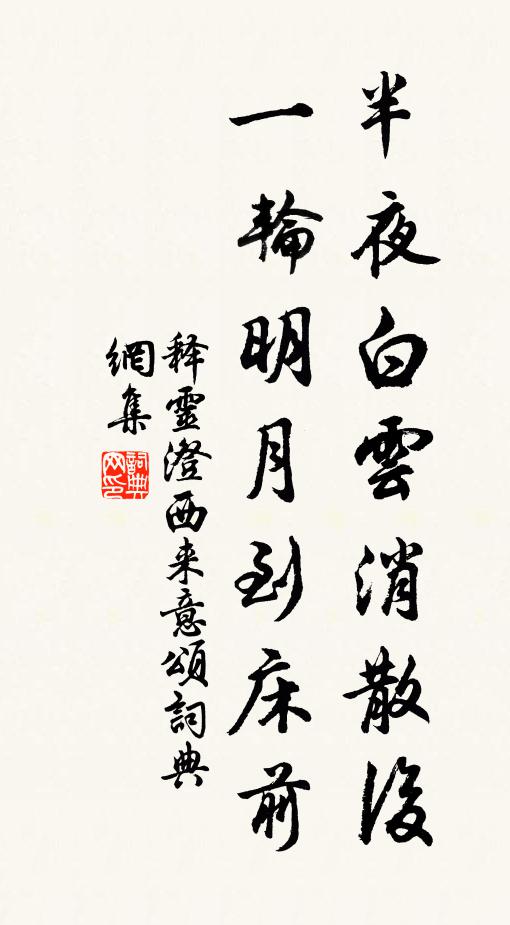

山居 - 靈澄(산거-영징)

(「西來意頌」이라는 다른 제목으로도 전한다)

因僧問我西來意 인승문아서래의

我話山居七八年 아화산거칠팔년

草履只栽三個耳 초리지재삼개이

麻衣曾補兩番肩 마의증보양번견

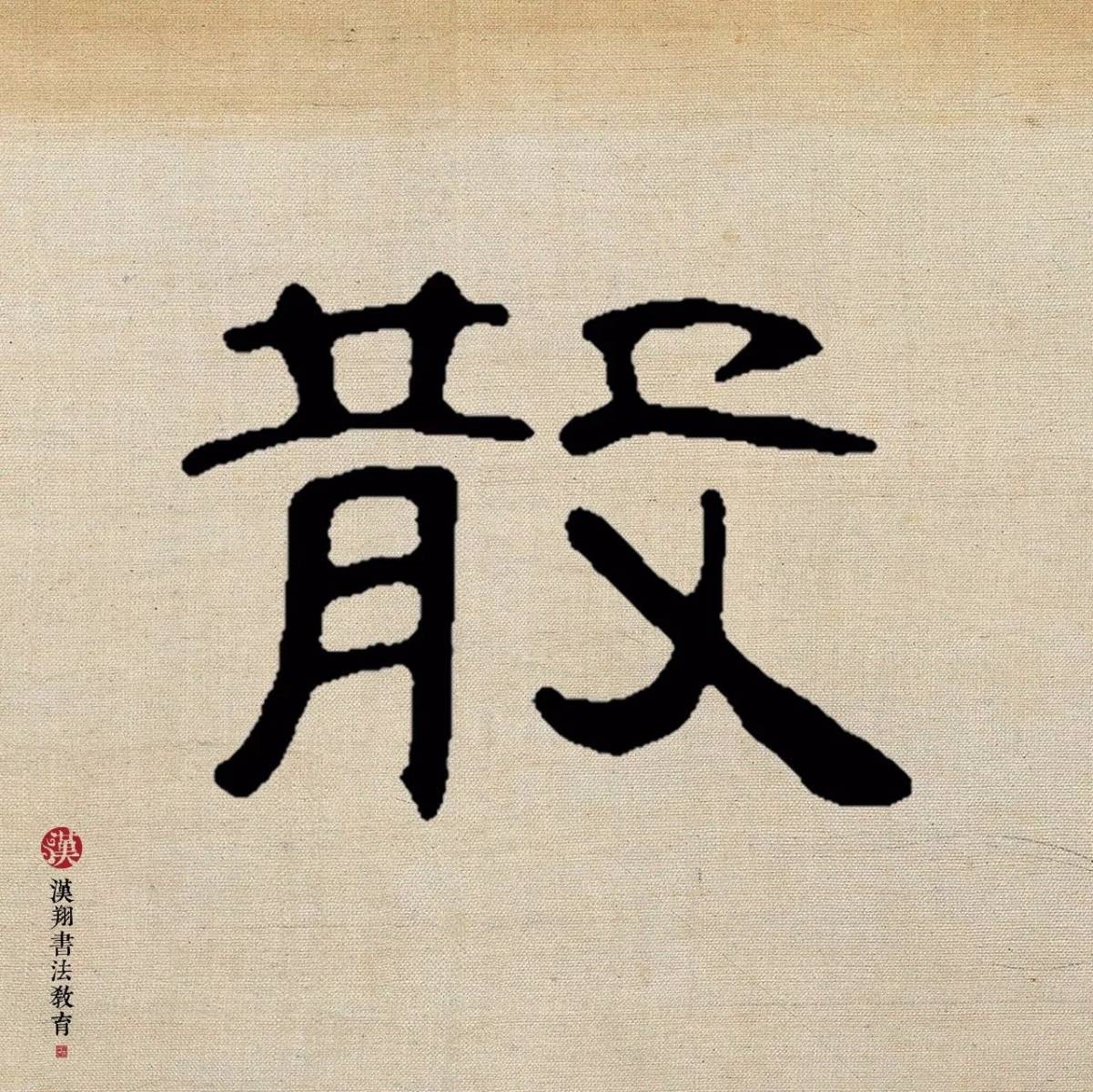

東庵每見西庵雪 동암매견서암설

下澗常流上澗泉 하간상류상간천

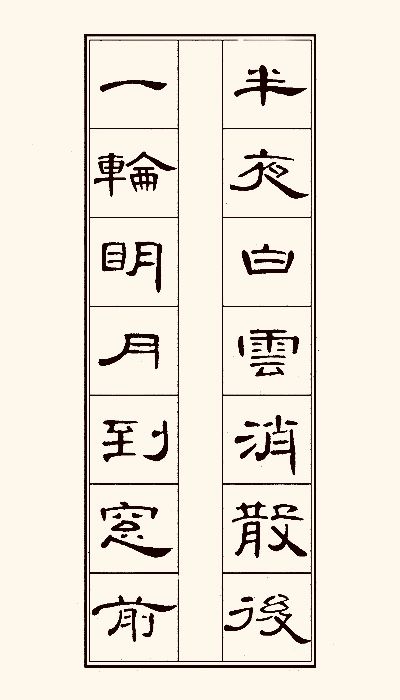

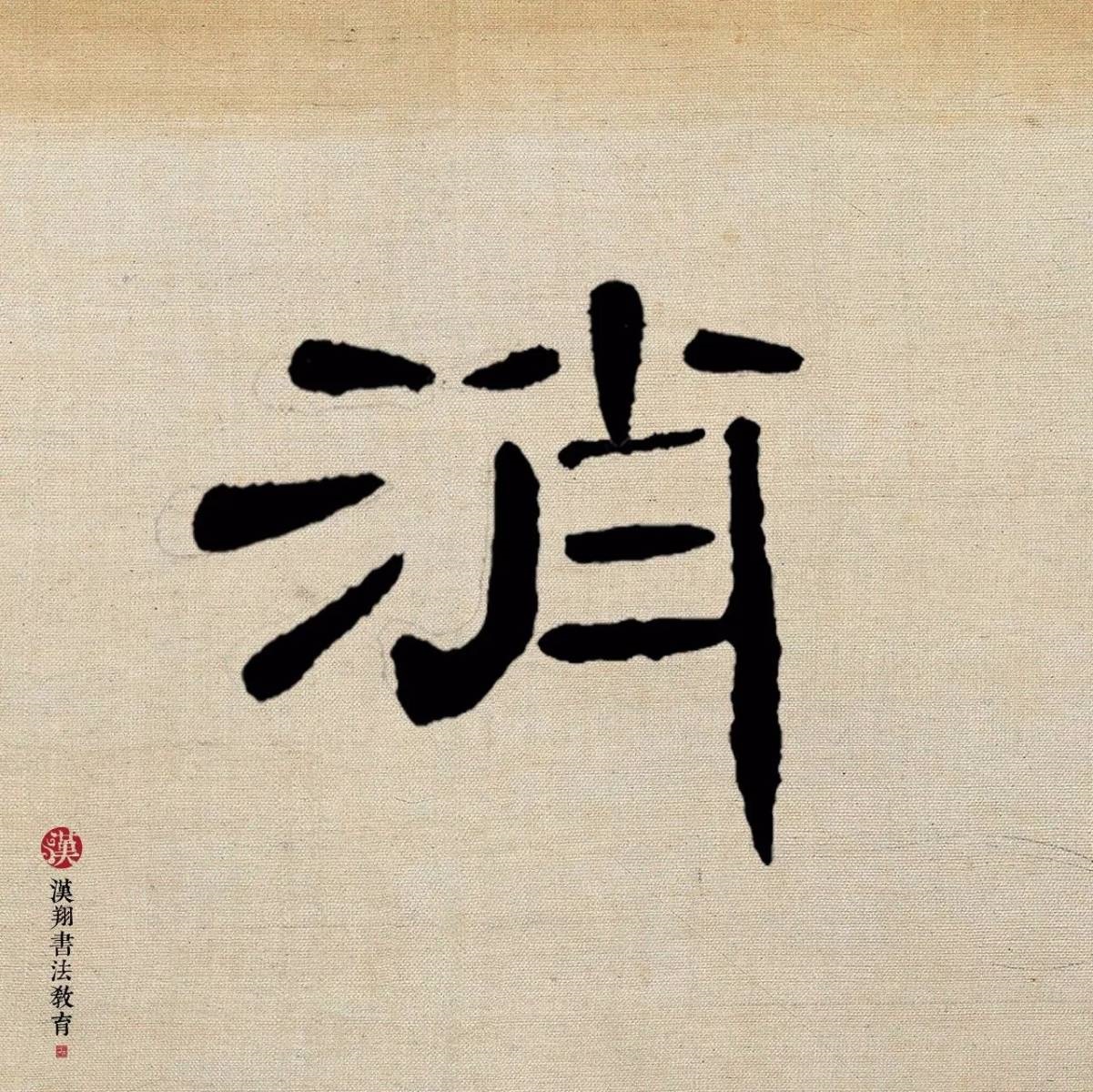

半夜白雲消散後 반야백운소산후

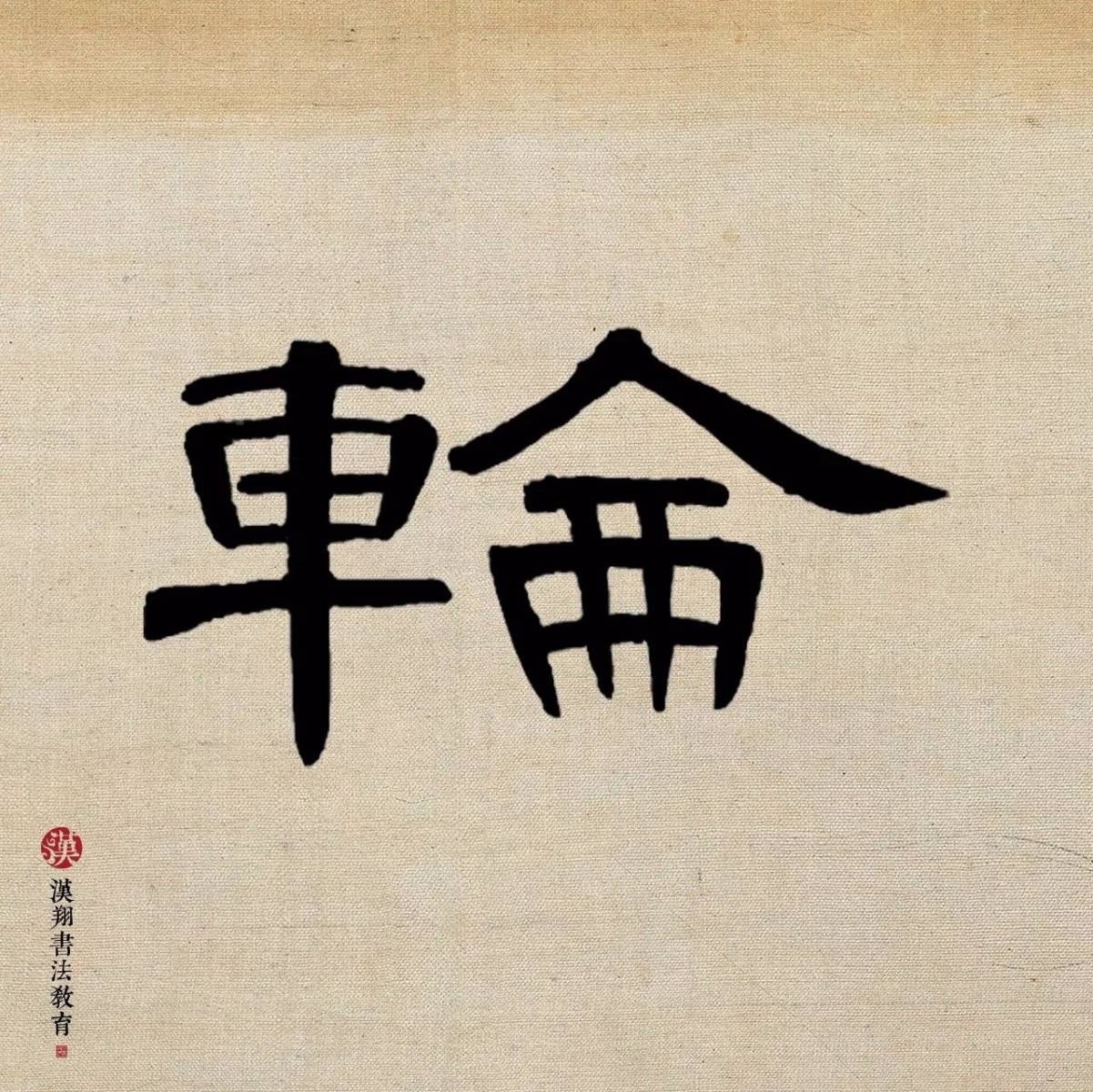

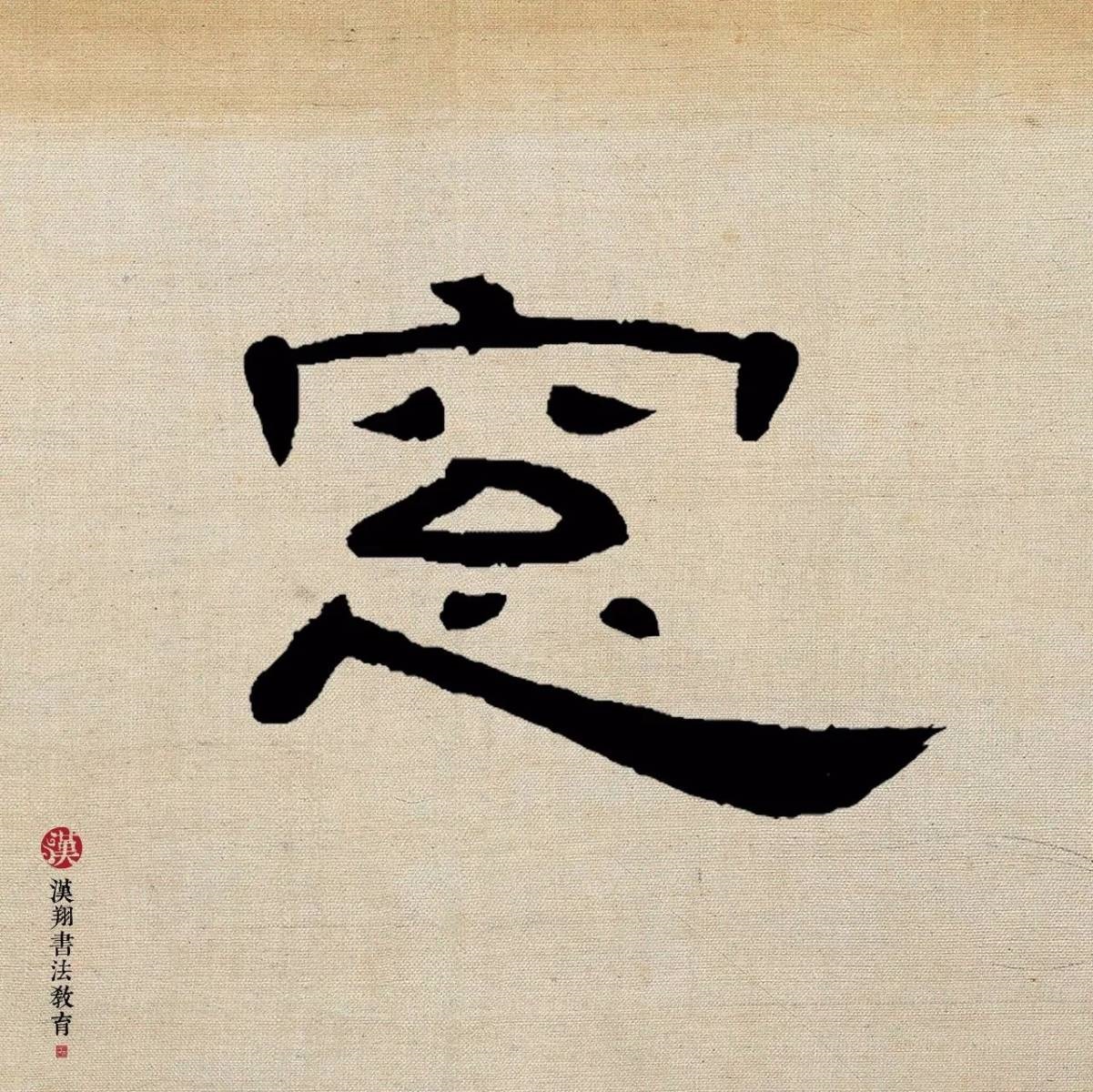

一輪明月到窗前 일륜명월도창전

한 스님이 산에 들어와 사는 이유 묻길래

산에선 산 것만 반백 년을 넘었다고 말해줬네

짚신은 네 짝이든 세 짝이든 신었고

삼베옷은 두 어깨를 깁고 또 기워 입었네

동쪽 암자에 눈 날릴 때 서쪽 암자에도 눈 날리고

시냇물은 위와 아래 한 샘에서 나온 물이 흘러가며

깊은 밤 구름이 흩어지고 난 뒤에는

창문 앞에 덩두렷한 밝은 달이 떠오르네

▶ 西來意(서래의): ‘祖師西來意’, 즉 ‘달마達磨가 서쪽에서 중원으로 온 뜻’을 묻는 것인데, 여기서는 영징靈澄에게 산 속으로 들어와 사는 이유를 물은 것으로 새겨 읽었다.

▶ 七八(칠팔): 56년으로 읽었다. 즉 마음에 두지 않는다는 뜻의 ‘不記’로 쓴 자료도 있다.

▶ 麻衣(마의): 갈옷. 고대에 평민들이 입던 옷을 가리키기도 한다.

▶ 常流(상류): ‘長流’로 쓴 자료도 있다. 의미의 차이는 없다.

읽는 사람에 따라 풀어 읽는 게 많이 다를 것 같다는 생각을 하면서

앞 네 구절을 두타頭陀, 즉 고행苦行에 관한 것으로 읽고

후반부 네 구절은 관행觀行을 말한 것으로 읽었다.

셋째 구절 ‘草履只栽三個耳’ 속 ‘栽’는 ‘穿’의 뜻으로 짐작하여 읽었고

넷째 구절 ‘麻衣曾補兩番肩’ 속 ‘補’와 ‘肩’은

물과 땔감을 어깨에 지고 나르는 수행자들의 삶을 사느라

닳고 단 베옷의 어깨를 깁고 또 기워가며 입은 것으로 읽었다.

다섯째 구절과 여섯째 구절의 ‘雪’과 ‘澗’은

‘東’과 ‘西’, 그리고 ‘上’과 ‘下’로 나뉜 상대적인 것들을

그것이 결국 한 가지의 다르게 나타난 현상에 지나지 않는다는 것을

수행자의 안목으로 간파해내는 것으로 읽었다.

진리의 세계로까지 진입해야 할 필요를 느끼지 않는다.

욕망의 불길을 잠재워 채워지는 삶을 살고

분주함을 떠나 자연이 눈에 들어오는 삶을 사는 길을 말해주고 있지 않은가!

◈ 영징선사靈澄禪師 [?~?]

송대宋代 중기 운문종雲門宗 승려로 인종仁宗 치세(1022~1063) 중기(1041년 전후) 무렵을 살았던 것으로 본다. 생몰 및 이력에 대한 자세한 기록이 없고 시 한 수가 남아있을 뿐이다.

댓글