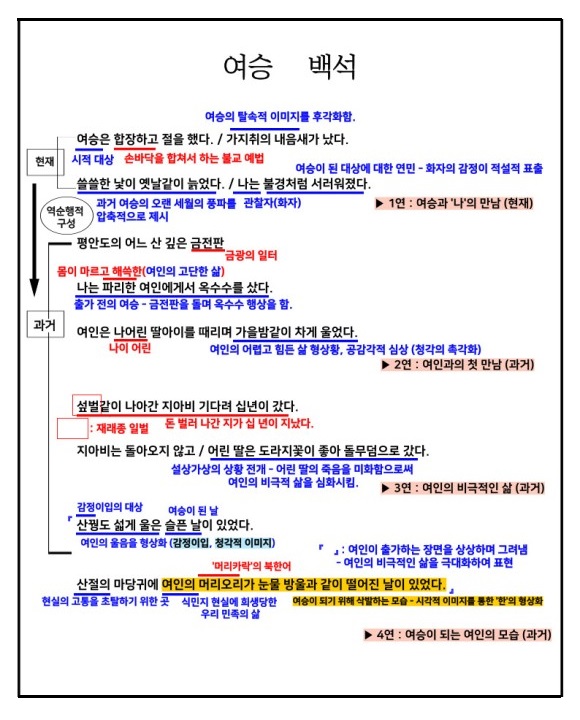

女僧 - 白石

여승은 합장하고 절을 했다.

가지취의 내음새가 났다.

쓸쓸한 낯이 옛날같이 늙었다.

나는 불경처럼 서러워졌다.

평안도의 어느 산(山) 깊은 금덤판

나는 파리한 여인에게서 옥수수를 샀다.

여인은 나어린 딸아이를 따리며 가을밤같이 차게 울었다.

섶벌같이 나아간 지아비 기다려 십 년(十年)이 갔다.

지아비는 돌아오지 않고.

어린 딸은 도라지꽃이 좋아 돌무덤으로 갔다.

산꿩도 섧게 울은 슬픈 날이 있었다.

산 절의 마당귀에 여인이 머리 오리가 눈물 방울과 같이 떨어진 날이 있었다.

*******************************************************************************************

<백석, '여승' 시어, 시구 풀이>

합장(合掌) : 부처에게 배려할 때 두 손바닥을 마주 합침

가지취 : 취나물의 일종

금덤판 : 금광의 일터, 금점판

파리한 : 몸이 몹시 여위거나 핏기가 없고 해쓱한

섶벌 : 재래종의 꿀벌

마당귀 : 마당의 한 귀퉁이

머리 오리 : 머리카락의 가늘고 긴 가닥

가지취의 내음새가 났다. : 이미 속세의 번뇌를 잊은 듯한 여승의 모습을 그린 시구이다.

나는 파리한 여인에게서 옥수수를 샀다. : 나와 여인의 첫 만남이다. 금광으로 일 나가 돌아오지 않는 남편을 찾으려 옥수수 행상을 하면서 금점판을 도는 여인과의 만남이다.

여인은 나어린 딸아이를 따리며 가을밤같이 차게 울었다. : 남편을 찾는 고생 속에 투정을 부렸던 어린 딸을 울면서 때리는 여인의 슬픈 한(恨)을 표현하고 있다.

섶벌같이 나아간 지아비 기다려 십 년(十年)이 갔다. : 원래는 농부였을 법한 지아비가 생계 문제로 금광에 간 뒤 귀가하지 않은 지 십 년이 됐으므로 여인이 십 년 동안 과부 생활을 했음을 알 수 있고, 이로 미루어 크게 고생했음을 알 수 있다. 당시의 보편적인 민중고의 실상이다.

어린 딸은 도라지꽃이 좋아 돌무덤으로 갔다. : 어린 딸도 죽어 도라지꽃이 많이 피어 있는 돌무덤에 묻혔다. 여인이 더욱 외로운 처지가 되었음을 알 수 있다.

산 절의 마당귀에 여인의 - 떨어진 날이 있었다. : 여인이 삭발하는 모습은 곧 여승이 되는 날이 되는 모습이다. 가족 공동체의 붕괴가 여승이 되게 한 것이다. 산꿩의 울음을 여인의 울음으로, 떨어지는 머리 오리를 여인의 눈물방울로 대치시켜 객관적으로 묘사하고 있으며 이를 통하여 슬픔을 초월하는 여인의 정서를 드러내고 있다.

작가 : 백석(白石, 1912-? ) 시인. 본명은 백기행(白蘷行). 평북 정주 출생. 1935년 ‘정주성’을 <조선일보>에 발표하여 등단. 그의 초기 시는 정주 지방의 사투리를 구사하거나 토속적인 소재들을 시어로 채택하여 파괴되지 않은 농촌 공동체의 정서를 드러내거나, 동화적 세계관을 표현하고 있다. 이후에는 여행 중에 접한 풍물을 표현하는 기행시나 모더니즘 계열의 시를 창작하였다. 시집으로 <사슴>(1936), <백석 시 전집>(1987)이 있다.

<백석, '여승' 핵심 정리>

갈래 : 자유시. 서정시

율격 : 내재율

성격 : 애상적. 서사적

어조 : 회상적

심상 : 비유적

구성 :

1연 여승과 나와의 오랜만의 대면

2연 처음 만났을 때의 여인의 모습

3연 그 동안의 여인의 비극적인 삶

4연 여승이 되기 위해 삭발하는 여인의 모습

제재 : 한 여자의 일생

주제 : 여승의 비극적 삶

<백석, '여승' 시상 전개>

일제 강점기에 어려운 삶을 살았던 한 여인의 삶을 축약하여 보여 준 시다.

각 연이 시간성을 내포하고 있으나 시간적 순서에 따라 배열되지 않았다. 소설의 플롯같이 배열되었다.

1연은 여승이 된 현재의 모습을 그렸다. 합장을 한 여승은 이미 속세를 잊은 듯 불경과 산나물에 흠씬 젖어 있다.

2연은 돈을 벌기 위해 집을 떠나 귀가하지 않는 남편을 찾으러 금점판에서 옥수수 행상을 하는 여인과의 첫 만남을 그렸다.

3연은 광부로 나간 지아비는 돌아오지 않고 딸은 죽어 더욱 외로운 처지가 된 여인의 삶을 그렸다.

4연은 한 많은 여인이 여승이 되는 모습을 그렸다.

내용을 정리하면 1연은 여승이 된 현재의 모습을, 2, 3, 4연은 여승이 되기까지 여인의 삶의 궤적을 더듬은 것이다. 따라서 역순행적 구성 방식을 취한 시임을 알 수 있다.

<백석, '여승' 해설>

4연 12행의 비교적 짧은 시 속에 한 많은 여자의 일생이 사실적으로 제시되어 있다. 형태상 시적 화자인 ‘나’가 시적 대상인 ‘여승’의 삶을 서술하고 있지만, 이 시의 주된 내용은 시적 화자와는 거리가 유지되고 있는 여승을 중심으로 한 어느 가족의 삶이다.

이 시의 주인공은 남편과 아내, 그리고 딸아이이다. 이들은 농사를 짓고 살다가, 남편이 돈을 벌기 위해 금광의 광부로 간 후 소식이 끊겼고, 아내는 옥수수 행상을 하면서 남편을 찾아 나섰다. 그러나 남편은 찾지도 못한 채 딸을 돌무덤에 묻었고, 자신은 머리를 깎고 여승이 되었다.

이 시는 이러한 이야기를 통하여 일제 강점기 농촌의 몰락과 ‘섶벌’처럼 떠날 수밖에 없었던 민족의 현실을 잘 보여 주고 있다. 특히 ‘가을밤같이 차게’ 울면서 자식을 묻은 어머니의 슬픔을 형상화한 것이나, ‘도라지꽃’으로 비유된 죽은 아이의 형상은 돋보이는 표현이다.

♣

내가 백석이 되어

詩 : 이생진

나는 갔다

백석이 되어 찔레꽃 꺾어 들고 갔다

간밤에 하얀 까치가 물어다 준 신발을 신고 갔다

그리운 사람을 찾아가는데 길을 몰라도

찾아갈 수 있다는 신비한 신발을 신고 갔다

성북동 언덕길을 지나

길상사 넓은 마당 느티나무 아래서

젊은 여인들은 날 알아채지 못하고

차를 마시며 부처님 이야기를 나누고 있었다

까치는 내가 온다고 반기며 자야에게 달려갔고

나는 극락전 마당 모래를 밟으며 갔다

눈오는 날 재로 뿌려달라던 흰 유언을 밟고 갔다

참나무 밑에서 달을 보던 자야가 나를 반겼다.

느티나무 밑은 대낮인데

참나무 밑은 우리 둘만의 밤이었다

나는 그녀의 손을 꼭 잡고 울었다

죽어서 만나는 설움이 무슨 기쁨이냐고 울었다

한참 울다 보니

그것은 *장발이 그려놓고 간 그녀의 스무 살 때 치마였다

나는 찔레꽃을 그녀의 치마에 내려놓고 울었다

죽어서도 눈물이 나온다는 사실을 손수건으로 닦지 못하고

울었다

나는 말을 못했다

찾아오라던 그녀의 집을 죽은 뒤에 찾아와서도

말을 못했다

찔레꽃 향기처럼 속이 타 들어갔다는 말을 못했다

***********************************************************

백석 : 월북작가

자야 : 백석이 사랑한 여인, 김영한

*장발(1901~2001) : 서양화가. 서울대 미대 초대 학장을 지냈으며,

그는 자야의 20세 때 모습을 초상화로 그렸다.

“그 사람 생각 언제 많이 하셨나요?”

“사랑하는 사람을 생각하는데 때가 있나?”

“그 사람 어디가 그렇게 좋았어요?”

“1,000억이 그 사람 시 한 줄만 못해. 다시 태어나면

나도 시 쓸 거야.”

김영한은 죽기 하루 전날 길상사에 와서 목욕재계,

부처님전 절을 올리고 길상헌에서 하룻밤을 잤다

자기가 죽으면 눈오는 날 길상사 앞 어디에

재로 뿌려 달라는 유언을 남겼는데 1999.11.14일

자야가 죽고 난 뒤 드라마처럼 흰 눈이 내렸다고 한다

1987년 공덕주 길상화(吉祥花) 김영한님이 법정스님께

음식점이던 대원각을 청정한 불도량으로 만들어 주시기를 청하였다.

1995년 법정스님께서 그 뜻을 받아들이셔서 6월 13일 대한불

교 조계종 송광사 말사 ‘대법사’로 등록을 하고 주지에 현문 스님이 취임했다

1997년에는 ‘맑고 향기롭게 근본도량 길상사’로 이름을

바꾸어 등록하고 같은해 2월 14일 초대 주지로 청학 스님이 취임했다

댓글