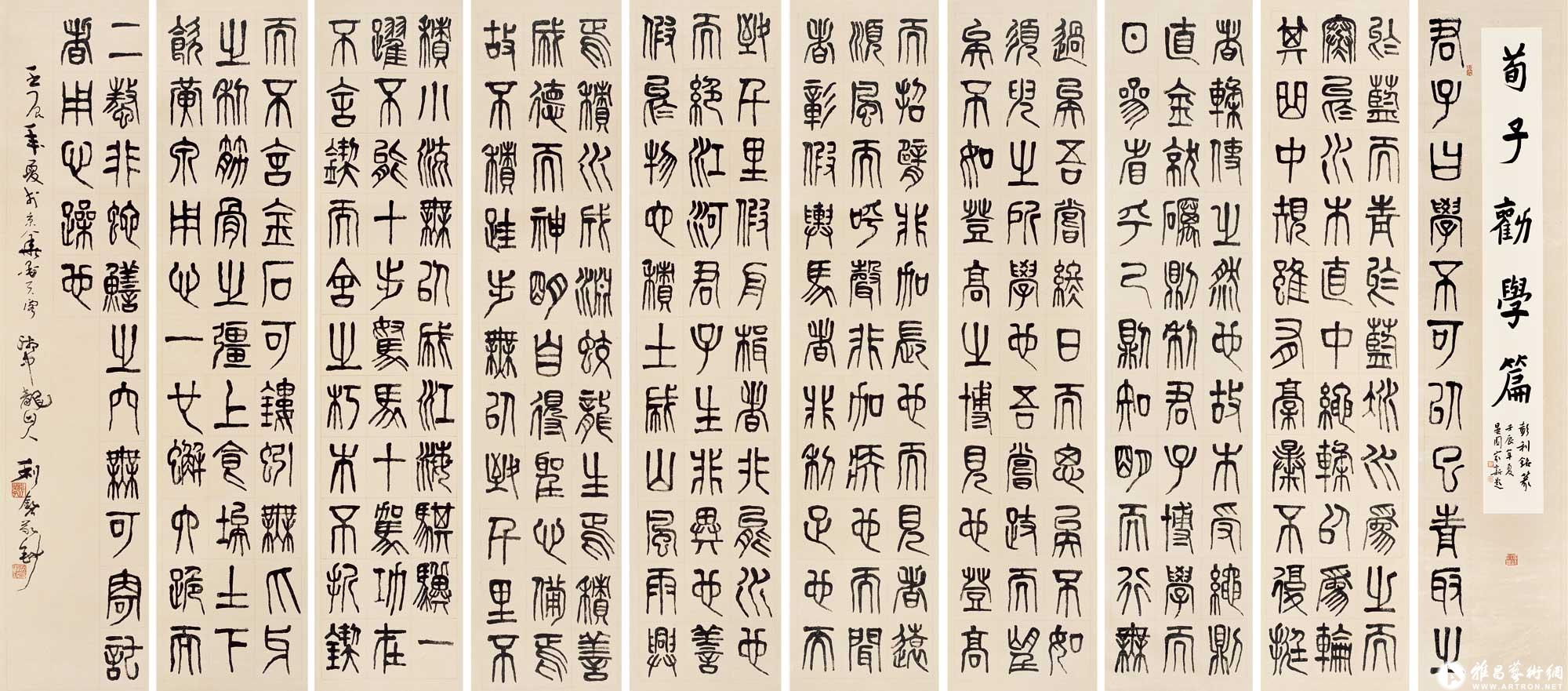

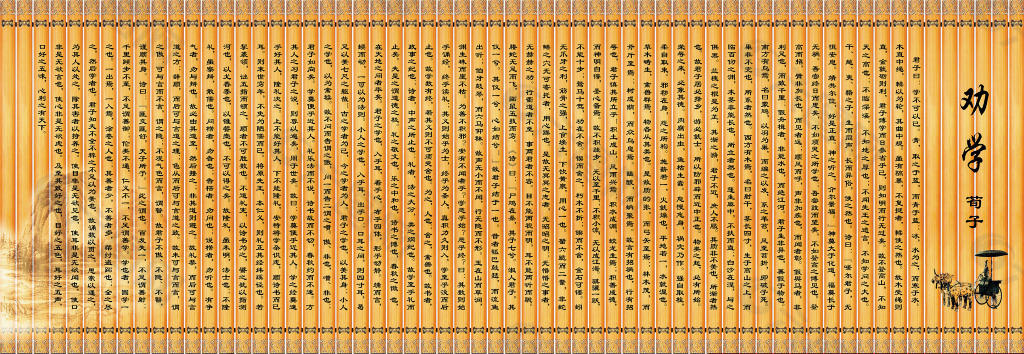

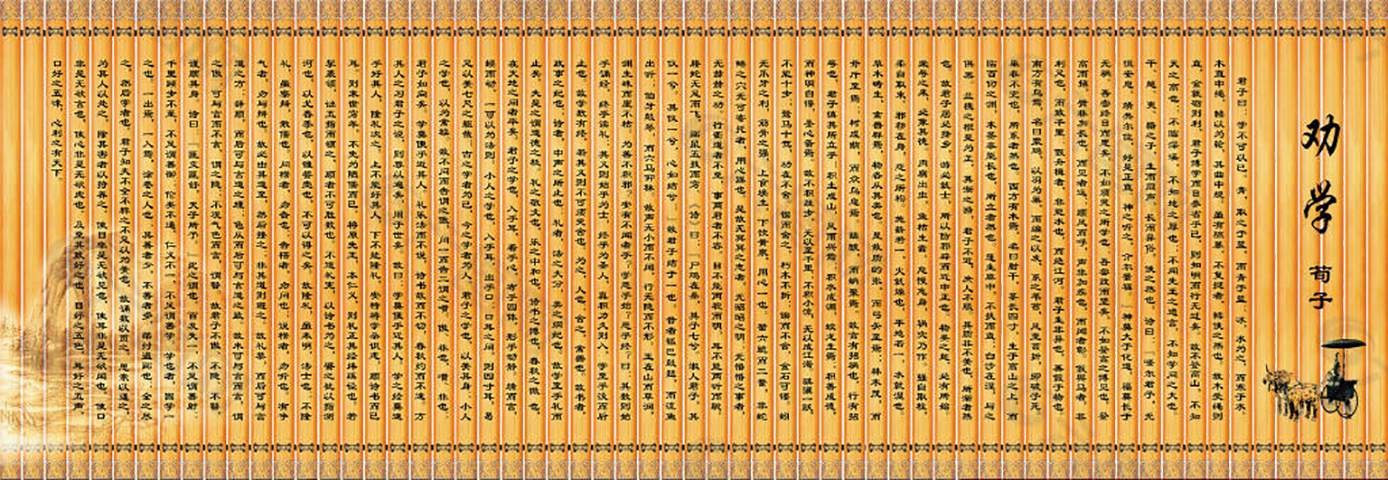

第一 勸學篇 (제1 권학편 ; 학문을 권함)

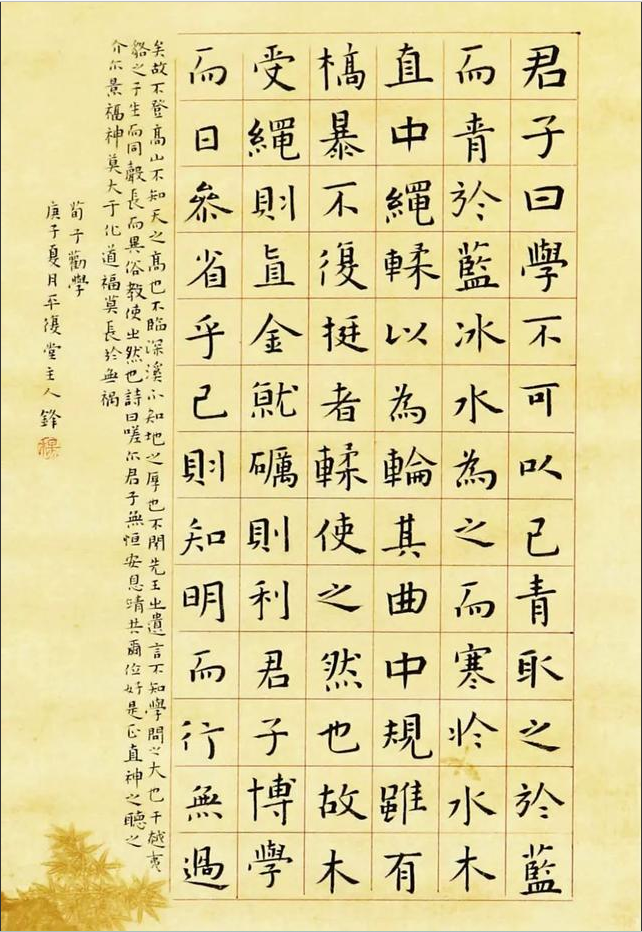

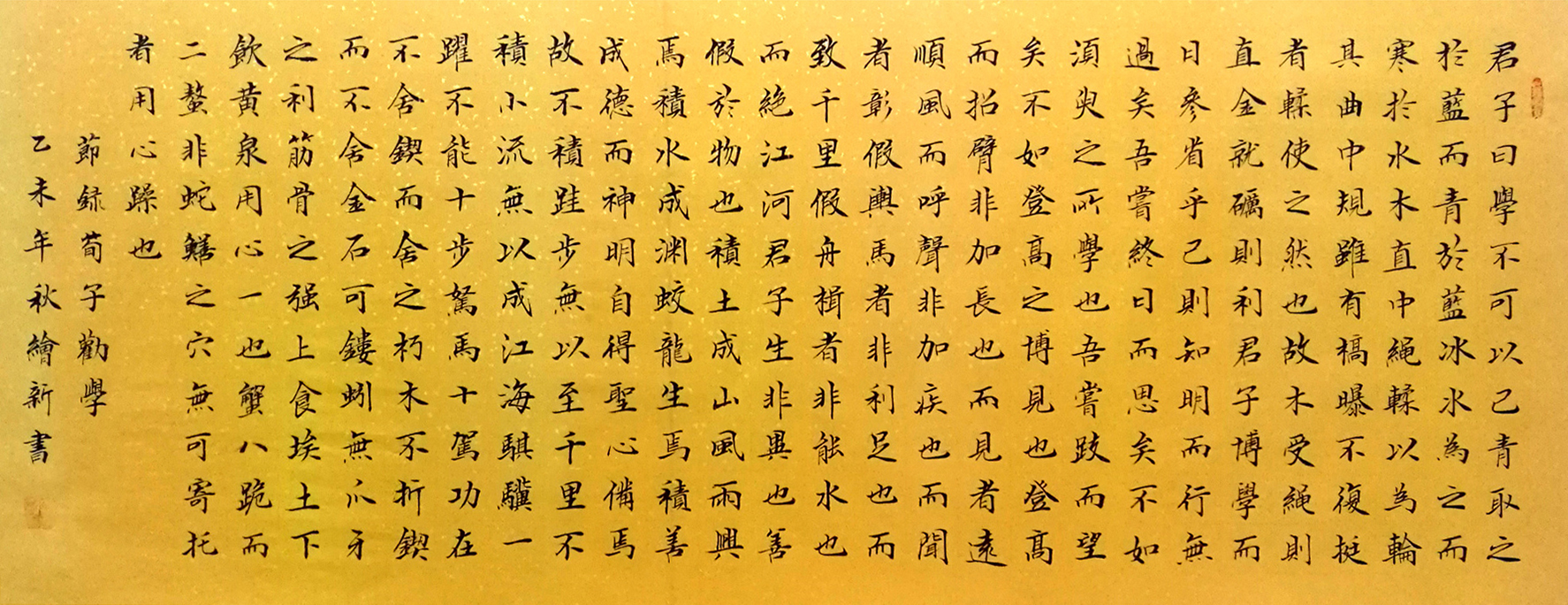

君子曰 學不可以已. 靑取之於藍, 而靑於藍. 氷水爲之, 而寒於水. 木直中繩, 輮以爲輪, 其曲中規, 雖有槁暴, 不復挺者, 輮使之然也. 故木受繩則直, 金就礪則利, 君子博學而日參省乎己, 則知明而行無過矣.

군자가 이르기를, “배우기(학문)를 아니하면 안 된다.”라고 했다. 푸른 물감은 쪽풀에서 얻지만 쪽보다 더 푸르고, 얼음은 물이 얼어서 되었지만 물보다 더 차다. 나무가 곧아서 먹줄에 맞더라도 구부려서 바퀴로 만들면 그 굽은 것이 그림쇠(원을 그리는 도구)에 들어맞는다. 비록 그 나무를 뙤약볕에 말려도 다시는 되돌아가지 않는 것은 구부린 것이 그렇게 만들었기 때문이다. 그래서 나무는 먹줄을 받아 곧게 되고 쇠는 숫돌에 갈면 날카롭게 되며, 군자는 두루 배우고 날마다 스스로 반성하면 앎이 밝아지고 행동에 잘못이 없어지는 것이다.

故不登高山, 不知天之高也, 不臨深溪, 不知地之厚也, 不聞先王之遺言, 不知學問之大也. 干,越,夷,貉之子, 生而同聲, 長而異俗, 敎使之然也. 詩曰, “嗟爾君子, 無恒安息. 靖共爾位, 好是正直. 神之聽之, 介爾景福.” 神莫大於化道, 福莫長於無禍.

그러므로 높은 산에 오르지 않으면 하늘이 높은 줄을 모르고, 깊은 계곡에 임하지 않으면 땅이 두터운 것을 모른다. 그러므로 옛 임금들이 남긴 말씀을 듣지 못하면 학문의 위대함을 모르는 것이다. 오(吳)나라나 월(越)나라, 그리고 오랑캐의 자식들도 태어났을 때는 (우리 아이와) 같은 (울음) 소리를 내지만 자라나면서 풍속이 달라지니 교화가 그들을 그렇게 만든 것이다. <시경>(小雅 小明)에 이르기를, “아아, 군자여. 편안한 곳에서 쉬지 말라. 너의 지위를 공경하고, 바르고 곧은 이들을 좋아하라. 천지신명이 들으시면, 그대에게 큰 복을 내릴 것이리라.” 하였는데 천지신명도 교화의 도만 못하고, 큰 복도 화를 입지 않는 것보다 나은 것이 없다.

吾嘗終日而思矣, 不如須臾之所學也, 吾嘗跂而望矣, 不如登高之博見也. 登高而招, 臂非加長也, 而見者遠, 順風而呼, 聲非加疾也, 而聞者彰. 假輿馬者, 非利足也, 而致千里, 假舟楫者, 非能水也, 而絶江河. 君子生非異也, 善假於物也.

나는 일찍이 종일토록 생각해 보았지만, 잠시 공부하는 것보다 못하였고, 내 일찍이 발돋움하고 먼 곳을 보았지만, 높은 곳에 올라가서 두루 보는 것만 못하였다. 높은 곳에 올라가서 손짓을 한다고 팔이 길어지는 것은 아니지만 멀리까지 잘 볼 수 있고, 바람 따라 소리를 지른다고 목소리가 빨라지는 것은 아니지만 듣는 사람이 잘 들을 수 있다. 수레와 말을 타면 걸음이 빨라지는 것은 아니지만 천 리를 갈 수 있고, 배와 노를 이용하면 능히 헤엄을 치지 못해도 강을 건널 수가 있는 것이다. 군자는 날 때부터 (보통 사람과) 다른 것이 아니고, (학문이라는) 외물의 힘을 잘 이용한 것이다.

南方有鳥焉, 名曰蒙鳩, 以羽爲巢, 而編之以髮, 繫之葦苕, 風至苕折, 卵破子死, 巢非不完也, 所繫者然也. 西方有木焉, 名曰射干, 莖長四寸, 生於高山之上, 而臨百仞之淵, 木莖非能長也, 所立者然也. 蓬生麻中, 不扶而直, 白沙在涅, 與之俱黑. 蘭槐之根是爲芷, 其漸之滫, 君子不近, 庶人不服. 其質非不美也, 所漸者然也. 故君子居必擇鄕, 游必就士, 所以防邪僻而近中正也.

남쪽에 새가 있는데 이름을 몽구(蒙鳩)라 한다. 깃을 모아 둥지를 만들고 머리카락으로 얽어서 갈대에 매달아 놓는다. 바람이 불어 갈대가 꺾어지자 알은 깨지고 새끼는 죽었다. 집이 튼튼하지 않아서가 아니고 매어 두는 데를 잘못 고른 탓이다. 서쪽에 나무가 있는데 이름은 야간(射干)이라 한다. 줄기의 길이는 4치였지만, 높은 산 위에 나서 백 길이나 되는 깊은 못을 내려다보고 있으니, 그것은 나무줄기가 길어서가 아니라 서 있는 자리가 높았기 때문이다. 쑥이 삼 속에서 자라면 붙들어주지 않아도 곧게 자란다. 흰 모래도 진흙 속에 있으면 모두 함께 검어진다. (향초) 난괴의 뿌리가 바로 향료 백지(구릿대)가 되는데, 그것을 뜨물에 적시면 군자는 가까이하지 않고 일반인도 걸치지 않는다. 그 바탕이 아름답지 않은 것이 아니라 그것이 잠긴 곳이 그러하기 때문이다. 그러므로 군자가 머물 때는 반드시 마을을 골라야 하고, 어울릴 때는 반드시 선비와 사귀어야 한다. 이렇게 함으로써 사악하고 비뚤어진 것을 막아 올바른 가운데로 가까이 갈 수 있다.

物類之起, 必有所始, 榮辱之來, 必象其德. 肉腐生蟲, 魚枯生蠹, 怠慢忘身, 禍災乃作. 强自取柱, 柔自取束. 邪穢在身, 怨之所構, 施薪若一, 火就燥也, 平地若一, 水就濕也. 草木疇生, 禽獸群居, 物各從其類也. 是故質的張, 而弓矢至焉, 林木茂而斧斤至焉, 樹成蔭而衆鳥息焉, 醯酸而蜹聚焉, 故言有召禍也, 行有招辱也, 君子愼其所立乎.

여러 가지 사물이 생겨나는 데에는 반드시 시작이 있으며, 영예나 치욕이 찾아오는 것은 반드시 그 덕(행동)으로 말미암는 것이다. 고기가 썩으면 벌레가 나오고, 물고기가 마르면 좀벌레가 스는 것처럼, 태만하여 자신의 몸을 잊으면 재앙이 곧 생긴다. 강한 것은 스스로 떠받치고 서지만, 유약한 것은 스스로 묶이게 된다. 악함과 더러움을 몸에 지니고 있으면 원한이 맺히어지는 까닭이 된다. 땔나무를 고르게 펼쳐 놓고 불을 붙이면 다 타버릴 것이고, 땅을 평평히 해놓고 물을 부으면 모든 곳을 적실 것이다. 풀과 나무는 무리를 이루어 자라나고 새와 짐승은 떼를 지어 사는데, 모든 물건은 제각기 그의 무리를 따르게 마련이다. 그렇기 때문에, 과녁을 펼쳐 놓으면 화살이 날아오게 마련이고, 나무숲이 무성하면 도끼가 쓰이게 마련이고, 나무가 그늘을 이루면 새떼들이 와서 쉬게 마련이고, 식초가 쉬어지면 초파리가 모여들게 마련이다. 따라서 말은 화를 부를 수 있고 행동은 치욕을 자초할 수 있으므로 군자는 그의 처지에 대해 신중한 것이다.

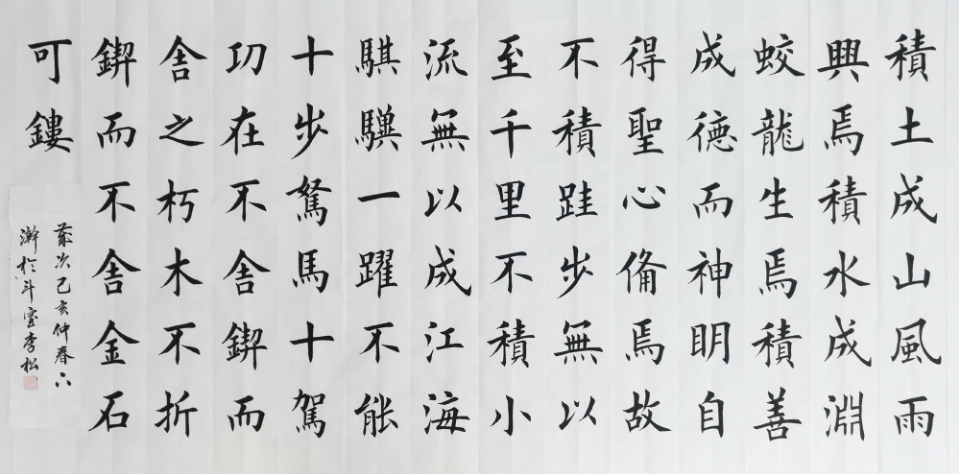

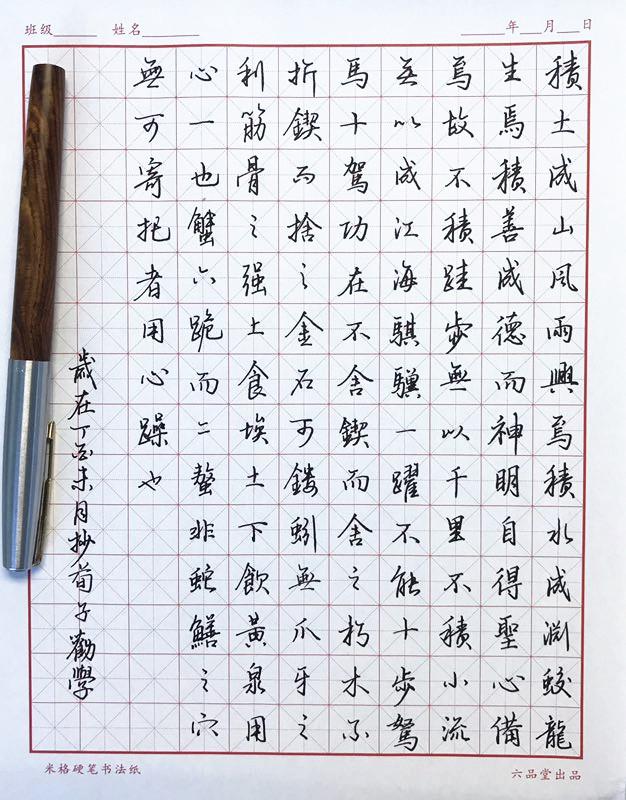

積土成山, 風雨興焉, 積水成淵, 蛟龍生焉, 積善成德, 而神明自得, 聖心備焉. 故不積蹞步, 無以至千里, 不積小流, 無以成江海. 其德一躍, 不能十步, 駑馬十駕, 則亦及之, 功在不舍, 鍥而舍之, 朽木不折, 鍥而不舍, 金石可鏤, 螾無瓜牙之利, 筋骨之强, 上食埃土, 下飮黃泉, 用心一也.

흙이 쌓여 산이 이룩되면 바람과 비가 일게 된다. 물이 모여 못이 이룩되면 교룡과 용이 생겨나게 된다. 선함이 쌓여 덕이 이룩되면 자연히 귀신 같은 총명함을 얻게 되고 성스러운 마음이 갖추어지게 된다. 그러므로 반걸음이 쌓이지 않으면 천리길을 갈 수가 없고, 작은 흐름이 쌓이지 않으면 강과 바다가 이룩될 수 없는 것이다. 천리마도 한번 뛰어 열 걸음을 갈 수 없고, 둔한 말도 열 배의 시간을 힘을 들여 수레를 끌면 천리마를 따를 수 있다, 공이 이룩되는 것은 중단하지 않는 데 달려 있다. 칼로 자르다 중단하면 썩은 나무라도 자를 수 없으며, 중단하지 않으면 쇠나 돌이라도 자를 수 있다. 지렁이는 날카로운 발톱과 이빨과 함센 근육이나 뼈를 가지고 있지 않지만, 위로는 티끌과 흙을 먹고 아래로는 땅속의 물을 마시는데, 그것은 한결같이 마음을 쓰기 때문이다.

蟹八跪而二螯, 非蛇蟺之穴, 無可寄託者, 用心躁也. 是故無冥冥之志者, 無昭昭之名, 無惛惛之事者, 無赫赫之功, 行衢道者不至, 事兩君者不容, 目不兩視而明, 耳不兩聽而聰, 螣蛇無足而飛, 鼫鼠五技而窮. 詩曰, 尸鳩在桑, 其子七兮, 淑人君子, 其儀一兮, 其儀一兮, 心如結兮, 故君子結於一也.

게는 여덟 개의 발에다 두 개의 집게를 지니고 있지만 장어의 굴이 아니면 의탁할 만한 곳이 없는 것은 산만하게 마음을 쓰기 때문이다. 그러므로 굳은 뜻이 없는 사람은 밝은 깨우침이 없을 것이며, 묵묵히 일하지 않는 사람은 뛰어난 업적을 이루지 못할 것이다. 네거리에서 헤매는 자는 목적지에 이르지 못하고, 두 임금을 섬기는 자는 아무에게도 받아들여지지 않을 것이다. 두 눈은 각기 두 가지를 보지 않기 때문에 밝게 보이고, 두 귀는 각기 두 가지를 듣지 않기 때문에 분명히 듣게 되는 것이다. 등사(螣蛇)는 발이 없어도 날기조차 하나 석서(鼫鼠)는 다섯 가지 재주가 있어도 곤경에 빠진다. <시경>에 읊기를, “뻐꾹새가 뽕나무에 있는데 그 새끼가 일곱 마리일세. 훌륭한 군자께서는 그 태도가 한결같네. 그 태도가 한결같고 마음은 묶어 놓은 듯 단단하네.” 했다. 그러므로 군자는 한결같이 단단해야만 하는 것이다.

昔者, 瓠巴鼓瑟, 而流魚出聽, 伯牙鼓琴, 而六馬仰秣, 故聲無小而不聞, 行無隱而不形, 玉在山而草木潤, 淵生珠而崖不枯, 爲善積邪, 安有不聞者乎.

옛날에 호파가 비파를 타면 물속에 잠겨 있는 물고기도 나와 들었고, 백아가 거문고를 타면 수레를 끄는 여섯 필의 말이 풀을 뜯어 먹다가도 고개를 들었다. 그러니 소리는 아무리 작다 하더라도 들리지 않는 것이 없고, 행동은 아무리 숨겨도 드러나지 않는 것이 없다. 옥이 산에 있으면 풀과 나무들이 윤택해지고, 못에 진주가 나면 물가의 언덕이 마르지 않는다. 선을 행하고 사악함을 쌓지 않는다면 어찌 명성이 드러나지 않겠는가?

學惡乎始, 惡乎終. 曰, 其數則始乎誦經, 終乎讀禮, 其義則始乎爲士, 終乎爲聖人, 眞積力久則入, 學至乎沒而後止也. 故學數有終, 若其義則不可須臾舍也. 爲之人也, 舍之禽獸也. 故書者政事之紀也, 詩者中聲之所止也, 禮者法之大分, 類之綱紀也. 故學至乎禮而止矣. 夫是之謂道德之極, 禮之敬文也, 樂之中和也, 詩書之傳也, 春秋之微也, 在天地之間者畢矣.

학문은 어디에서 시작하여 어디에서 끝나는가? 그 방법에 있어서는 경문을 외우는 데서 시작하여 <예기(禮記)>를 읽는 데서 끝나며, 그 뜻에 있어서는 선비가 되는 것에서 시작하여 성인이 되는 것으로 끝난다. 노력을 오랫동안 쌓으면 그런 경지에 들어갈 수 있지만, 학문이란 죽은 뒤에야 끝나는 것이다. 그러므로 학문의 방법에는 끝이 있지만, 그 뜻은 잠시라도 버려둘 수가 없다. 학문을 하면 사람이 되고, 학문을 버리면 짐승이 되는 것이다. 그런데 <서경(書經)>은 정치에 관한 일을 기록한 것이고, <시경(詩經)>은 음악에 알맞은 것들을 모아놓은 것이고, <예기(禮記)>는 법의 근본이 되며 여러 가지 일에 관한 규정이다. 그래서 학문은 <예기>에 이르러 끝맺게 된다. 대체로 이것을 일컬어 도덕의 준칙이라고 한다. 예(禮)에서 공경을 하며 겉모양을 꾸미는 것과, 음악에서 알맞게 조화시키는 것과, <시경>과 <서경>의 광범함과 <춘추(春秋)>의 미묘함은 하늘과 땅 사이에 있는 모든 것을 포괄한다.

君子之學也, 入乎耳, 箸乎心, 布乎四體, 形乎動靜, 端而言,蝡而動, 一可以爲法則, 小人之學也, 入乎耳, 出乎口, 口耳之間則四寸耳, 曷足以美七尺之軀哉. 古之學者爲己, 今之學者爲人, 君子之學也, 以美其身, 小人之學也, 以爲禽犢. 故不問而告, 謂之傲, 問一而告二, 謂之囋, 傲非也, 囋非也, 君子如嚮矣.

군자의 학문은 귀로 들어와서 마음에 붙어서 온몸으로 퍼져 행동으로 나타난다. 소곤소곤 말하고 점잖게 움직여 모두가 법도가 될 만하다. 소인의 학문은 귀로 들어와서 입으로 나온다. 입과 귀 사이는 네 치밖에 안 되니, 어찌 일곱 자나 되는 몸을 아름답게 할 수 있을 것인가? 옛날의 학자들은 자기 자신을 위해 학문을 하였고, 지금의 학자들은 남에게 보이기 위해 학문을 한다. 군자가 학문을 하는 것은 그 자신을 아름답게 하기 위해서이고, 소인이 학문을 하는 것은 남에게 내놓아 이용하기 위해서이다. 그러므로 묻지도 않았는데 얘기하는 것을 시끄러움[傲]이라 하고, 하나를 물었는데 둘을 얘기하는 것을 뽐냄[囋]이라 한다. 시끄러움도 그르고 뽐냄도 그른 것이니, 군자는 소리가 울리듯 일에 따라 적절히 행동하는 것이다.

學莫便乎近其人, 禮樂法而不說, 詩書故而不切, 春秋約而不速. 方其人之習君子之說, 則尊以편周於世矣. 故曰, 學莫便乎近其人. 學之經, 莫速乎好其人, 隆禮此之. 上不能好其人, 下不能隆禮, 安特將學雜識志, 順詩書而已耳. 則末世窮年, 不免爲陋儒而已.

학문하는 방법으로는 스승이 될 만한 사람을 가까이하는 것보다 더 편리한 것이 없다. 예(禮)와 악(樂)에 대한 경전은 법도를 보여줌에 빠짐이 없고, <시경>과 <서경>은 옛 기록이어서 천박하지 않고, <춘추>는 간략하여 번잡하지 않다. 스승이 될 만한 사람을 따라 군자의 말씀을 익힌다면 존엄해져서 세상에 널리 통하게 될 것이다. 그러므로 학문은 스승을 될 만한 사람을 가까이하는 것보다 더 편리한 것은 없다고 한 것이다. 학문의 방법은 스승이 될 만한 그 사람을 좋아하는 것보다 더 빠른 길이 없으며, 예(禮)를 존중하는 것이 그 다음이다. 위로는 스승이 될 만한 사람을 좋아하지 못하고 아레로는 예를 존중하지 못한다면, 다만 잡된 기록의 책이나 공부하고 <시경>과 <서경>을 따를 뿐일 것이니, 곧 세상이 끝나고 해가 다한다 하더라도비루한 선비임을 면치 못할 것이다.

將原先王本仁義則禮正其經緯蹊徑也. 若挈裘領詘五指而頓之, 順者不可勝數也. 不道禮憲, 以詩書爲之, 譬之猶以指測河也. 以戈舂黍也,以錐飡壺也, 不可以得之矣. 故隆禮, 雖未明法士也, 不隆禮, 雖察辯散儒也.

옛 임금들을 근본으로 삼고 어짊과 의로움을 근본으로 삼으려 한다면, 곧 예(禮)가 바로 그 바탕과 지름길이 될 것이며, 다섯 손가락을 굽혀 깃을 들기만 하면 갖옷의 깃을 올릴 수 있는 것처럼 매우 순조로울 것이다. 예(禮)의 법도를 따르지 않고 <시경>과 <서경>만을 따른다면, 그것은 마치 손가락으로 황하를 재거나 창으로 기장을 절구질하거나 송곳으로 병 속의 음식을 먹으려는 것과 같이 불가능한 일이다. 그러므로 예를 존중한다면 비록 명석하지는 못하다 하더라도 법도를 지키는 선비가 될 것이다. 예를 존중하지 않는다면 비록 사리에 밝고 말을 잘한다 하더라도 허튼 선비(散儒)가 될 것이다.

問楛者勿告也. 告楛者勿問也. 說楛者, 勿聽也. 有爭氣者, 勿與辨也. 故必由其道至, 然後接之, 非其道則, 避之. 故禮恭而後可與言道之方, 辭順而後可與言道之理, 色從而後可與言道之致. 故未可與言而言, 謂之傲, 可與言而不言, 謂之隱, 不觀氣色而言, 謂之瞽. 故君子不傲不隱不瞽, 謹愼其身. 詩曰, 匪文匪舒, 天子所予, 此之謂也.

비루한 것을 묻는 자에게는 대답하지 말 것이며, 비루한 말을 하는 자에게는 묻지 말 것이며, 비루한 애기를 하는 자의 말은 듣지 말 것이며, 다투려는 자와는 말다툼을 하지 말아야 한다. 그러므로 반드시 올바른 길을 좇아서 오면 그것을 안 뒤에야 그와 접촉하며, 올바른 길로 오지 않으면 곧 그를 피하는 것이다. 그러므로 예가 공손한 다음에야 함께 올바른 길의 방향을 얘기할 수 있으며, 말이 순리한 다음에야 함께 올바른 길의 원리를 얘기할 수 있는 것이다. 그래서 함께 얘기해서는 안 될 때 얘기하는 것을 시끄러움[傲]이라 하고, 함께 얘기할 만할 때 얘기하지 않는 것을 숨김[隱]이라 하고, 기색을 살펴보지도 않고 얘기하는 것을 눈멀었다[瞽] 한다. 그러므로 군자는 시끄럽지 않고, 숨기지 않고, 눈멀지 않고, 삼가 상대방을 좇아 순리로 행동하는 것이다. <시경>에 “그분의 사귐은 허술하지 않으니 천자께서 상을 내리신다.” 하였는데, 이것을 뜻하는 말이다.

百發失一, 不足謂善射, 千里규步不至, 不足謂善御, 倫類不通, 仁義不一, 不足謂善學. 學也者, 固學一之也. 一出焉一入焉, 涂巷之人也. 其善者少, 其不善者多, 桀紂盜跖也. 全之盡之, 然後學者也. 君子知夫不全不粹之不足以爲美也. 故誦數以貫之, 思索以通之, 爲其人以處之, 除其害者, 以持養之, 使目非是無欲見也, 使耳非是無欲聞也, 使口非是無欲言也, 使心非是無欲慮也.

백 번 쏘아 한 번이라도 실패하면 최고의 사수라 할 수 없고, 천 리 길에 반걸음이라도 이르지 못한다면 최고의 수레 몰이꾼이라 할 수 없듯이, 인류의 윤리에 통하지 못하고 어짊과 의로움에 한결같지 못하면 잘 배웠다고 할 수 없다. 학문이란 본디 배운 것이 한결같아야 한다. 한 번은 잘하였다 한 번은 잘못하였다 하는 것은 질거리의 보통 사람들이며, 잘하는 것은 적고 잘못하는 것은 많은 자는 걸주(桀紂)나 도척(盜跖)일 것이다. 배움을 온전히 하고 배움을 다한 연후에야 학자라 할 것이다. 군자는 온건치 못하고 순수하지 못한 모든 것은 아름답다고 할 수 없다는 것을 알아야 한다. 그러므로 경서를 외고 익힘으로써 이를 꿰뚫고, 사색함으로써 이에 통달하며, 훌륭한 옛사람처럼 되도록 처신하고, 학문에 해가 되는 것은 제외함으로써 자신을 건사하고 기르며, 눈으로는 옳지 않은 것을 보려 들지 않고, 귀로는 옳지 않을 것을 들으려 하지 않으며, 입으로는 옳지 않은 것을 말하려 들지 않고, 마음으로는 옳지 않은 것을 생각하려 들지 않아야 한다.

及至其致好之也, 目好之五色, 耳好之五聲, 口好之五味, 心利之有天下. 是故權利不能傾也, 群衆不能移也, 天下不能蕩也, 生乎由是, 死乎由是. 夫是之謂德操. 德操然後能定, 能定然後能應, 能定能應, 夫是之謂成人. 天見其明, 地見其光, 君子貴其全也.

학문의 극치에 이르러 눈은 아름다운 빛깔보다도 이를 더 좋아하고, 귀는 아름다운 소리보다도 이를 더 좋아하며, 입은 달콤한 맛보다고 이를 더 좋아하고, 마음은 온 천하를 차지하는 것보다 이를 더 의롭게 여겨야 한다. 그리하여 권력과 이익으로도 그를 기울어뜨리지 못하고, 많은 사람들도 그의 마음을 변하게 하지 못하며, 온 천하도 그를 움직이지 못하게 될 것이다. 삶에 있어서도 학문을 추구하고, 죽음에 있어서도 학문을 추구하게 되는데, 이런 것을 가리켜 절조 있는 덕이라 한다. 절조 있는 덕이 있은 뒤에야 마음이 안정되며, 마음이 안정된 뒤에야 주위에 적응할 수 있게 되는데. 안정되고 적응할 수 있으면 이를 일컬어 완성된 사람이라 한다. 하늘은 그의 광명함을 드러내고 땅은 그의 광대함을 드러내듯, 군자는 그의 덕의 온전함을 귀하게 여기는 것이다.

댓글